ビー玉の魅力に導かれて

きっかけは、一冊の写真集から

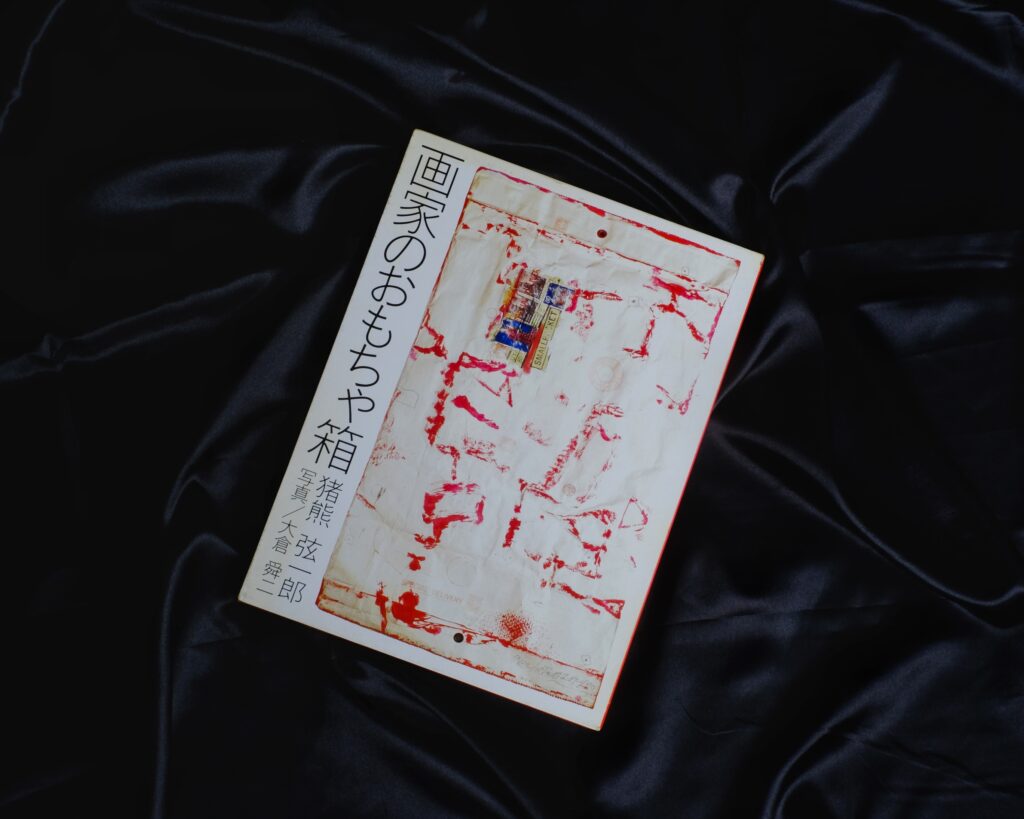

昨年、いつもお世話になっているデザイナーの方から、思いがけず一冊の美しい写真集をお譲りいただきました。

それは、私が大好きな画家・猪熊弦一郎さんの写真集『画家のおもちゃ箱』です。

この一冊には、猪熊さんが世界各地で集めた宝物のような品々が紹介されています。

添えられたエッセイと、大倉舜二さんによる写真が、それぞれの品にそっと寄り添い、全体をやさしく包み込んでいます。

ページをめくるたび、まるで心をそっと撫でられるような——そんな温もりを感じさせてくれる写真集です。

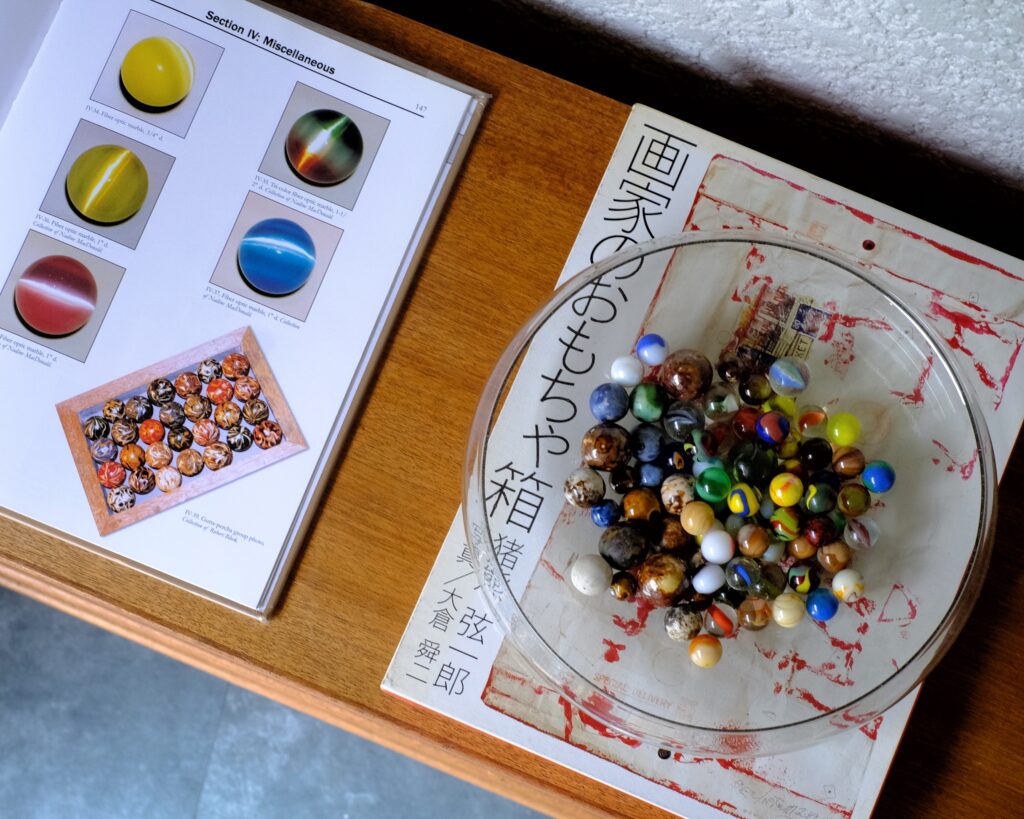

なかでも、私の心に深く残ったのが「マーボロ」というページでした。

そこに紹介されていたのは、日本で言うところの“ビー玉”。

ビー玉という名前の由来には諸説ありますが、一説には、ポルトガル語でガラスを意味する「ビードロ(vidro)」に由来し、戦国時代から江戸時代にかけて、南蛮貿易を通じて日本に伝わったのだそうです。

この写真集に登場するビー玉(=マーボロ)は、猪熊さんの奥様がニューヨーク郊外のアンティークショップで、20年以上かけて一つひとつ丁寧に集められたものだとか。

それまで、ビー玉に特別な関心があったわけではない私ですが、不思議とそのページに心を引き寄せられ、気づけば夢中で調べ始めていました。

少しずつ集め始めたビー玉は、やがてささやかな趣味となり、今ではSOMBRELOの空間に静かに溶け込んでいます。

ビー玉の起源と進化

調べていくうちに驚いたのは、ビー玉の歴史が想像以上に深く、豊かだったこと。

起源をたどると、なんと古代エジプトやローマにまで遡ります。

紀元前3000年ごろのエジプトやメソポタミアでは、粘土・石・骨などを用いた玉が、子どもの遊び、占い、装飾品として使われていたそうです。

それらは、まさに今のビー玉の“祖先”のような存在です。

中世ヨーロッパでは陶器や石の玉が作られるようになり、時代とともに素材も用途も変化していきました。

そして19世紀後半、ドイツでの産業革命をきっかけに、美しく均一なガラス製のビー玉が大量生産されるようになります。

この「マーブル」は瞬く間に世界中に広がり、日本にも明治時代の終わりごろに伝わりました。

昭和初期には日本国内での生産も本格化し、色や模様が入ったガラスのビー玉は、子どもたちの遊び道具として一気に身近な存在に。

その後も、クリスタルガラスやアクリル、プラスチックなど新しい素材が登場し、ビー玉は“おもちゃ”を超えて、今やアートやコレクションとしても愛され続けています。

今、もっとも惹かれているビー玉

そんなビー玉の中で、私がいま特に心惹かれているのが、アメリカのベニントン社(Bennington Marble Company)が19世紀中頃に手がけていた、陶器製のビー玉です。

この会社は1860年頃、バーモント州ベニントンで創業し、当初は大理石の採掘からスタートしました。

やがて陶器や装飾品の製造へと事業を広げ、特に評価が高かったのが、釉薬を施した陶器製のビー玉でした。

青・茶・緑などの美しいまだら模様が特徴的で、一つひとつが手作業。

微妙に形や表情が異なり、それぞれに個性があります。

この“揃っていない美しさ”がなんとも言えず愛おしく、眺めているだけで心がほどけていきます。

当時は高価な品で、主に富裕層の家庭などで親しまれていたそうです。

その温かみと静かな存在感は、今もなお、多くのコレクターの心をつかんで離しません。

店頭でも、そっと並べています。

いま、SOMBRELOの店頭には、いくつかのベニントン社製のビー玉をはじめ、さまざまなビー玉を少しずつ並べています。

猪熊弦一郎さんの『画家のおもちゃ箱』や、ビー玉に関する書籍もございますので、もしご興味があればぜひ、そっと手に取ってご覧ください。

ビー玉の小さな世界には、時を忘れるほどの奥行きと、心を癒す静けさが宿っているように感じます。

小さな球体の中に宿る、遥かな記憶と、手仕事のぬくもり。

そんな魅力を、皆さんと分かち合えたら嬉しいです。