究極の着心地を生むニットブランド〈MOTHER HAND artisan〉— 前編:永井夫妻(大作さん・はま子さん)の経歴とブランド誕生の背景

昨年、当店でお取り扱いしているブランドのディレクターの方が立ち寄られた際、

ふとこうおっしゃいました。

「このニットブランド、ご存知ですか?」

恥ずかしながらそのときは知らなかったのですが、実際にその方が着ていたニットをその場で羽織らせていただきました。

……その瞬間、言葉にならないほどの感動がありました。

これまで国内外問わず、さまざまなニットを見てきたつもりでしたが、まるで次元の違う着心地。

手に触れたときの質感、体を包み込む重厚感、そして同時に感じる軽やかさ。

その独特のバランスに、ただただ驚かされました。

そのブランドは、永井さんご夫妻(大作さん・はま子さん)が手がける〈MOTHER HAND artisan(マザーハンド アルチザン)〉です。

私はすぐにお取り扱い店舗を探し、なんとか一着を手に入れました。

そして昨年の冬は、そのニットばかりを着ていました。

「これはぜひ、お客様にもご紹介したい」

そう思い、連絡を差し上げると、展示会の案内をいただきました。

会場には厳選されたモデルと、美しい糸色のバリエーションが整然と並べられていました。

熟考の末、今シーズンSOMBRELOでご紹介する2型を選び抜きました。

その後、どうしてもニットの背景にある“ものづくりの姿勢”や“作り手の思い”を直接伺いたくなり、

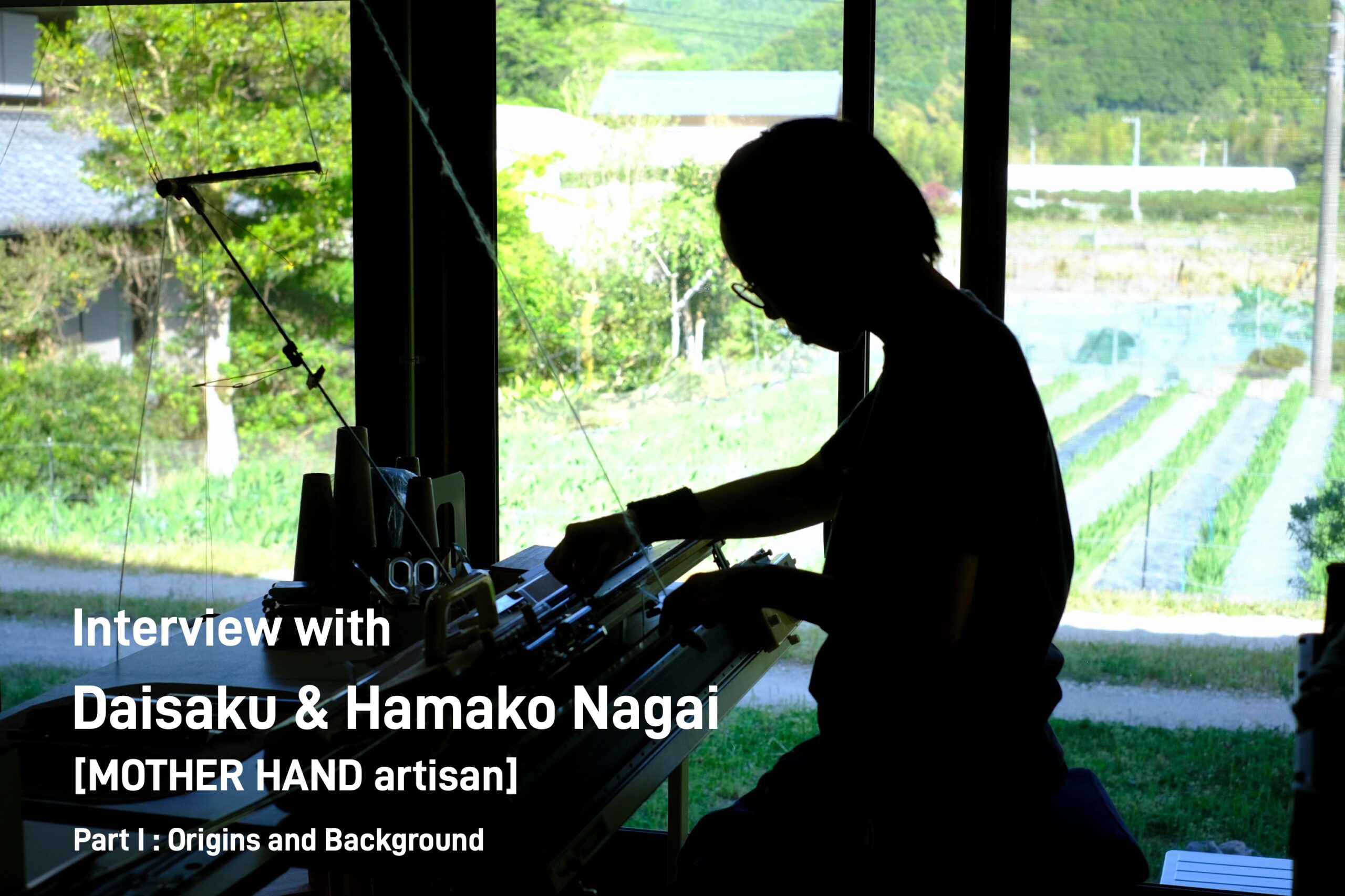

徳島県神山町にあるアトリエを訪問させていただきました。

アトリエでは永井ご夫妻にお会いし、ものづくりへの想いや哲学をたっぷりとお聞きすることができました。

今回は【前編】として、永井夫妻の経歴やブランド立ち上げの経緯、さらにブランドに込められた信念をご紹介します。

(後編では、より具体的な“ものづくり”に焦点を当ててお話しさせていただきます。)

――まずは、これまでの経歴を教えていただけますか?

大作さん:

大学は大阪芸術大学を卒業し、神戸からベルギーに移住しました。

きっかけは、大学時代に留学していたベルギー人の友人。

新婚旅行で彼の家に泊まったとき、「ここに住んでみたい」と話したら「僕がいろいろ手伝うよ」と言ってくれて。

「学生として入るのが一番確実だよ」と教えてもらい、留学を決めました。

彼女(はま子さん)がテキスタイルデザイン、僕が絵画を専攻して、とりあえず試験を受けてみようと。

紹介されたのが、ブリュッセルにある美術学校〈ラ・カンブル〉でした。

試験を受け、学生として移住することになったんです。

大阪芸術大学では、2人とも工芸学科のテキスタイルデザイン専攻。

染色や陶芸、金属工芸など幅広く学びました。

ベルギーに行くまで、実はニットのことは何も知りませんでしたね。

――ベルギーに渡られたのは、どんな理由からだったのでしょう?

大作さん:

現地の環境に惹かれたのが大きな理由だったかもしれません。

都会的すぎず、ゆったりとした時間が流れるところに魅力を感じました。

ブリュッセルは首都ですが、友人の住むエリアはとても静かで、土日はお店も閉まり、ヨーロッパらしいマルシェが開かれます。

それまで神戸や大阪でサラリーマンをしていたので、その時間の流れの違いはとても印象的でした。

――はま子さんは、移住前はどのようなお仕事をされていたのでしょうか?

はま子さん:

学卒業後は2年間、研究室でアルバイトをしていました。

その後、化粧品のパッケージデザイン事務所に1年間勤務し、結婚を機に神戸へ移りました。

神戸では、オーダーメイドの靴屋で働くことになりました。

スタッフ3人ほどの小さな工房で、デザインを革にプリントして靴を作る、テキスタイルで学んだ知識を活かせる珍しい靴屋でした。

ただ、多くの注文は足型に合わせて作るいわゆるオーダー靴で、学んだことを十分に活かせず、もどかしい思いをすることもありました。

――大作さんは、もともとアートに関心をお持ちだったのですか?

大作さん:

そうですね。

幼い頃から油絵を描いていたり、アーティストとして挑戦したいという想いも秘めていましたね。

ヨーロッパではアート作品を生活の中で購入する文化があり、経済的にも成り立つという点にも惹かれました。

そういった想いと諸々のタイミングが重なり、2006年にベルギーへ渡ったんです。

実は最初、僕は絵画学科の試験に落ちたんですよ。

ブリュッセルはフランス語圏で、フランス語が話せないと入学できないと言われて。

彼女(はま子さん)はテキスタイルデザイン科で、学科長が「フランス語を勉強するなら入れてもいい」と言ってくれて、入学が叶いました。

絵画学科では「なぜそれを作ったのか」を論理的に説明するプレゼンテーションが重視されます。

感覚的な“なんとなく良い”では通用せず、思考のプロセスを明確に語れないと評価されない。

その論理性が、ヨーロッパの芸術教育の特徴でしたね。

――入学試験に落ちたあとの期間は、どのように過ごされていたのでしょうか?

大作さん:

家族としてビザは下りていたので、ポートフォリオを作ってアトリエを回り、作品を見せていました。

彼女(はま子さん)は学校に通い、僕は年に2〜3回ほど個展を開いたりしていました。

新聞に掲載されたり、有名ギャラリーで個展を開いたこともありましたね。

今ではとても良い経験だと思っています。

――はま子さんは、ベルギーでどのようにニットと出会われたのですか?

はま子さん:

私はベルギーで2年間ほど学生生活を送りましたが、卒業には至りませんでした。

ただ、その頃に“編み機”と出会ったんです。

学科長が偶然ニットデザイナーで、アトリエの授業にニットが組み込まれていました。

ヨーロッパではニッティングが主流で、日本の染色中心の教育とはまるで違う。

水が硬く、気候も寒いベルギーでは、羊毛やアルパカなどのウール文化が根付いているんです。

その中で出会ったニットの授業が、本当に楽しくて。

先生のマリアンヌさんはとても親切で、全ての編み機が日本のブラザー製。

言葉の不自由な私にも丁寧に教えてくれ、休日には自宅に呼んでくれることもありました。

2年間、ほぼニットを中心に学び、現場でも経験を積みました。

研修先の一つがデザイナー〈イザベル・ベインズ〉のアトリエで、初めて本格的にセーターを作り、実践的なニットウェアを学びました。

さらに、学科長のプライベートアトリエにも通い、出会った方の紹介でベルギーのカジュアルブランド〈ベルローズ〉に勤務しました。

しかしリーマンショックの影響で、2か月ほどで働けなくなってしまいました。

――そこからブランド立ち上げにつながったのですね?

大作さん:

そうですね。

僕が「彼女(はま子さん)が編めるし、僕が縫えるから、二人でニットを作れるんじゃないか」と言って。

今思えば、それがブランドを始めるきっかけだったかもしれません。

サンプルを作って絵型を描き、トランクに詰めて服屋を回りました。

知人の紹介でアントワープのニットデザインスタジオにも研修に行き、生産ノウハウを学びました。

そして、ポール・スミスやコムデギャルソン・シャツを扱っていたセレクトショップ〈バルタザール〉にプレゼンしたところ、最初に100枚ものオーダーをいただいたんです。

それは本当に驚きましたね。

他にもいくつかのこだわりの店に卸すことができましたが、アントワープやパリではなかなか相手にされず苦労もありました。

そんな中、日本のセレクトショップのオーナーが「パリで会いましょう」と声をかけてくれて、インポーターの方を通じて日本での取り扱いが始まりました。

数年間はベルギーと日本の両方で展開していましたが、最終的に日本のみの展開となり、2018年に帰国しました。

ここ神山町での生活も、もう5年になります。

――その後、日本人に向けて展開するようになった理由は何ですか?

大作さん:

僕たちがやっていることは、“いいものを作る”という、とてもシンプルなこと。

ベルギーでも共感してくれる方はいましたが、ごく一部でした。

細部まで作り込まれたシンプルさを理解してくれる人は、テキスタイルデザイナーやアート関係者くらいで。

多くの人は「メイド・イン・ベルギー」という響きだけで買うんです。

作りの丁寧さよりも見た目やデザインが重視され、モード志向が強かったですね。

セントジェームスですら富裕層のリゾート地でしか見かけず、バブアーも狩猟服としての位置づけ。

そうした階級社会の中では、僕たちの服はなかなか響きませんでした。

一方で、日本のバイヤーやお客様は、物の本質を見抜く目を持っている。

編集や雑誌文化も深く、読者の審美眼が育っている。

そういう人にこそ、自分たちのニットを届けたいと思いました。

ブランド名ではなく、純粋に「物そのものの良さ」で選んでもらえること。

それが僕たちの信念です。

今、日本で“作る”ことが難しくなっているからこそ、国内で作り、理解のある人へ届ける意味があると思っています。

かつてはドメスティックブランドを「野暮ったい」と思っていた時期もありましたが、今は本当に良いブランドがたくさんあると思います。

僕自身、今服を買う時は大体「メイド・イン・ジャパン」の服ばかりですね。

条件の中で誠実に作り、わかってくださる方に届けば、それでいいと心から思っています。

後編では、いよいよ“手の仕事”の現場へ。

家庭用手横編み機を使い、糸が少しずつ形になっていく過程を追いながら、〈MOTHER HAND artisan〉のニットがなぜ特別なのか、その理由に迫ります。